高齢化率約60%、少子高齢化が著しく進む山口市阿東。阿東のような過疎化が進む農山村地域では、「少子高齢化」「空き家問題」「耕作放棄地」「担い手不足」などの地域課題が深刻です。今回は、山口市阿東地福にある「ほほえみの郷トイトイ」事務局長である高田新一郎さんに、地域課題解決の手引きとして、地域づくり・地域課題解決のための取り組みや具体的な方法を伺いました。この記事ではステップ2「アクションプランの作成」についてお話いただきます。

アクションプラン作成の全体像を知る

ーー 地域課題解決のステップ1として「地域課題解決の第一歩=ビジョンの策定」について、高田さんに解説していただきましたね。今回はステップ1の次、ステップ2である「アクションプラン作成」について伺います。まずは大まかな流れを教えてください!

高田 私が地域課題の支援を行う場合、アクションプラン作成は大きく3ステップに分けて進めるようにしています。

- 課題の洗い出し

- 課題の優先順位付け

- 実施計画の作成

この流れで進めると、地域の将来像(ビジョン)を実現するための行動指針が整理しやすいです。期間は、ケースにもよりますが概ね、レクチャーに約1日、ディスカッションに約1日、決定に約1日で、2〜3日かけて実施することが多いです。ここに参加いただくメンバーは、前段階のビジョンの作成で参加したメンバーとほぼ同じです。ただし、課題の分野によっては、追加でメンバーを集めてももちろん構いません。

STEP1:課題の洗い出し

ーー ステップ1の課題の洗い出しでは、どのようなことを実施するのですか?

高田 ここで大切なのは、必ず「ビジョンが先、課題は後」という順序を守ることです。ビジョンがない状態で課題を挙げてしまうと、地域全体にとって本質的ではない課題まで大量に出てきてしまいますから、注意が必要です。

課題は、少ないに越したことはないんですよね。なので、必要最低限の課題を抽出するためにも、必ず、ビジョンを先に作る様にします。これによって、「ビジョンを実現させるために、課題となっているものはなにか?」という視点で課題の洗い出しができる様になります。

ーー 課題は少ない方がよい、というのは意外ですね。

高田 はい。課題が多いと、地域のリソースでは対応できなくなります。最小限の課題を的確に抽出することが、アクションプランを実行可能にする第一歩となります。

ーー 少子高齢化がすすむ地域には課題がたくさん!地域課題としては具体的に、どんなことが挙げられるんですか?

高田 例えば、地域のビジョンが「地域で安心して暮らせるようにしたい」だったとします。すると、「地域で安心して暮らすために、今、障害となっているものは何か?」という観点で、課題を洗い出すことができます。課題は、「だれでも、緊急時に病院にいけるようにする」や「だれでも、日常の買い物にこまらないようにする」などになります。

このような流れで、課題をどんどんリストアップしていきます。

STEP2:課題の優先順位付け

ーー 次に優先順位付けですが、これはどのように進めるのでしょうか?

高田 洗い出した課題に対して、優先順位をつけていきます。ここで重要なことは、いろいろな人の立場に立って、順位を考えなければいけないということです。

例えば、高齢者の多い地域を考えてみます。高齢者が多いため、高齢者の立場に立って、「移動手段の確保」や「高齢者の見守り」など、高齢者向けの課題解決を優先しがちになってしまいます。でも、高齢者が多い地域でも、子育て世代の住民がいるのであれば、やはり、その様な住民の立場にもたち、課題を考える必要があります。もし、メンバーに偏りがある場合は、該当するメンバーを新たに入れたり、ヒアリングをすることも大切です。いろんな人の立場に立って課題を洗い出すことで、課題の抜け落ちを防ぐことができますからね。

ーー 課題同士の関係性も見る必要がありますか?

高田 そうですね。例えば「高齢者の送迎体制を整える」ことで「病院に行けない」という課題が同時に解決する場合があります。そのように関連性を見極め、重複する課題は消していきます。こんな感じで、課題を整理することで必要最小限の課題に抑えることができるんですね。こんな風にしながら、課題間の関係にも注意し、メンバーで話し合いながら優先順位をつけていくといいですよ。

STEP3:実施計画の作成

ーー 最後のステップ「実施計画の作成」では、どのように具体化していきますか?

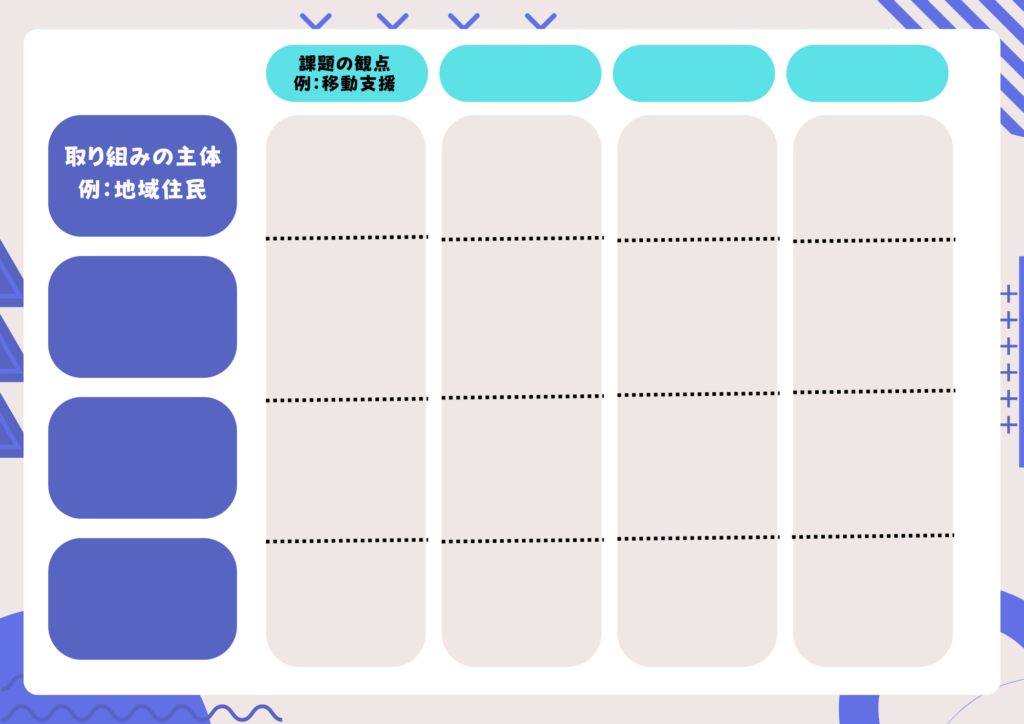

高田 テンプレートを使うと整理しやすいです。

- 横軸:課題の観点

- 縦軸:取り組みの主体

そして、主体ごとに優先課題を3つ程度に絞って書き込むと、実行可能な計画になります。一例としてテンプレートを作成してみましたので、参考にしてみてくださいね。

ーー ちなみに計画を立てる際、期間はどのように設定すべきでしょうか?

高田 私はあえて期間を設けないことが多いです。企業や行政計画と違って、地域ビジョンは「数値目標」ではなく「方向性」が重要です。多くの場合は1年間など、期間を決めることが普通だと思います。ただ、私の場合は、期間は定めないことが多いです。というのも、企業や個人と違って、地域のビジョンというのは、明確な数値目標を立てることがなく、「数値的なゴール」というよりも、「進むべき方向性」という意味が強いため、地域づくりも期間を決めて取り組むより、将来にわたって継続的に取り組む方が重要だと考えているからです。

行政・自治体との関わり方

ーー 実施計画をつくった後に重要なことは?

高田 アクションプランも作っただけでは意味がありません。とはいえ、取組を実施するにしても、予算が必要になるでしょう。そのような場合に、重要になるのが行政との関わり方になります。アクションプランをつくったら、ぜひ地元自治体に報告してください。自治体としても、地域の総意をもとにした提案には応じやすいです。

自治体の既存計画や予算と合致すれば、支援を得られる可能性も高まります。つまり、アクションプランは「地域の行動計画」であると同時に、「行政を動かすためのツール」にもなるんです。地域のアクションプランがない状態で、自治体に話を持ちかけても、なかなか自治体も具体的に支援はしづらいでしょう。しかし、地域の総意のビジョンとアクションプランを持って、課題解決のために予算を確保してほしいなどと持ち帰れば、相談にも乗ってもらいやすいわけですね。

ビジョンからアクションへ ― 実行の第一歩

ーー ビジョンを実現するためにどのように動けばいいのか、そのアクションを行うために必要な予算、自治体や市などの支援や補助などを味方につけやすい…桃太郎でいう犬、猿、きじたちを味方にするためのきびだんごを携えて鬼(地域課題)に立ち向かうイメージですね!

高田 そうですね(笑)。鬼=地域課題を倒すには、一人ではなく地域の仲間や行政を巻き込みながら挑む必要があるのです。まず地域のビジョンを描き、それを実現するために課題を最小限に整理する。そして優先順位をつけ、実施計画に落とし込み、行政の協力を得ながら進める。これが地域課題解決へつながっていくステップですね。

ーー 「地域課題」「課題解決」というとついつい課題ばかりに目がいってしまいがちですが、ビジョン「鬼が島へ鬼を退治して地域に安心を取り戻す」、アクションプラン「ひとりでは鬼には太刀打ちできないので仲間を集める」といった順序だてた構想と計画づくりがかかせないというのがわかりました!ステップ2「アクションプランの作成」についてお話いただきありがとうございました!

高田 ありがとうございました。

ーー 次回の記事では、このアクションプランをもとに、どのように地域を巻き込むか「コミュニティの動員と、モチベーション向上」にすいてお話を伺います。

地域課題解決の手引き:アクションプラン作成の要点まとめ

地域づくりを進める上で押さえておきたい、アクションプラン作成の要点をまとめました。ぜひ、みなさんの地域課題解決や地域づくりの中で役立つヒントになれば幸いです!

- アクションプランは ①課題の洗い出し → ②優先順位付け → ③実施計画 の3ステップ

- ビジョンを先に設定し、課題は少数に絞るのが成功のコツ

- 優先順位は「多様な住民の視点」「課題同士の関連性」で判断

- 実施計画はテンプレート化し、主体ごとに3つ程度に整理することで見やすくなる

- 数値目標よりも方向性と継続性 を重視

- 行政には「地域の総意」と「予算との整合性」を示して支援を得る

次のステップ:地域を巻き込むコミュニティの動員、モチベーション向上

アクションプランを作成する前に、重要な「地域課題解決のための指針」となるビジョンの設定について解説!

地域課題解決の手引き ~③コミュニティ動員と、モチベーション向上~

アクションプランを作成できたら、課題解決のために地域の方をどう巻き込んでいくかについて学べます。

地域住民が一体となったら、予算や補助金制度など自治体や市町村との連携をどうするかについて解説しています。

また、「自分たちのの地域でも何か始めたい」と思ったら、まちづくり支援の詳細ページをチェックしてみてください。