皆さんは風邪を引いたり怪我をしたときはどうしますか?東京で生まれ育った私は、ちょっとした風邪でもすぐに病院に行く生活が当たり前でした。体調が悪ければ、電車や徒歩ですぐにアクセスできる病院があり、薬局で市販の風邪薬を買うより医師の診療を受けて処方された薬を飲んで治すのが当たり前でした。

しかし、山口県阿東地域にUターン移住してから、その常識が通用しない現実に多々直面しました。例えば、近所の高齢者が足をねんざしても「湿布薬を貼って様子を見る」。入れ歯が割れても「医者にいくのが大変だからそのまま使わないで歯茎で食べる」と笑って済ませる。医療との距離感が圧倒的に違う——それが地域医療のリアルがそこにありました。

この記事では山口市阿東地域の地域医療の現実と、高齢化社会がもたらす課題を紹介します。

高齢化社会である阿東、病院に「行かない」暮らしに驚いた日

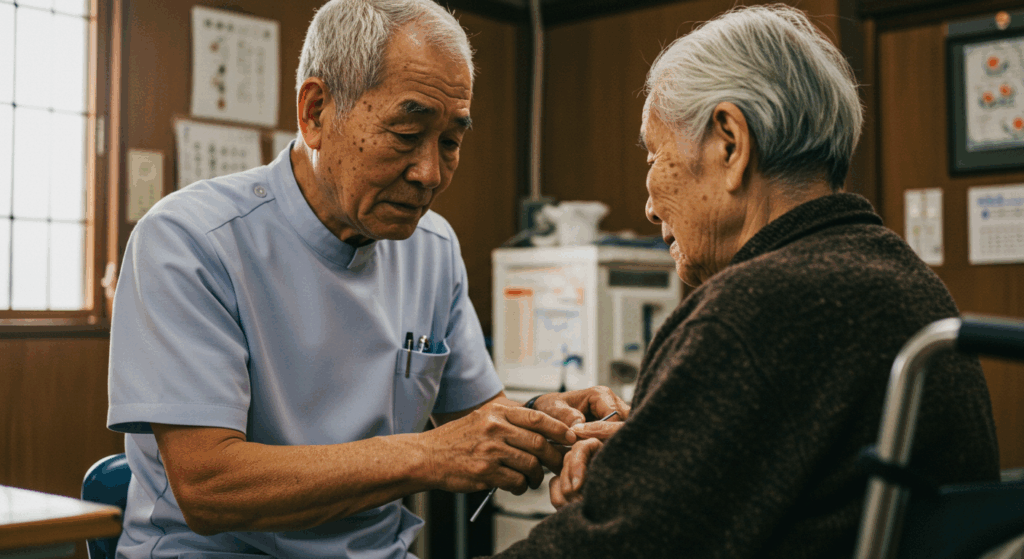

高血圧など持病をお持ちの地域の方で、定期的に診療所へ行かれて薬は処方してもらうことはあっても、(医師の方針にもよりますが)、積極的に治療することは少ない印象です。また診療所の規模としても、専門的な精密検査ができる医療機器がなかったり、入院患者を受け入れ可能な病床がなかったり、そもそも医師の年齢がほとんど患者とかわらない年齢(地福地域にある診療所の主治医も75歳と高齢)だが担い手がいなかったり…と地域医療の現場は日々ひっ迫しています。

阿東は高齢化率60%超の超高齢化社会、“70歳は若手”のまち

山口市阿東地域は、住民の約6割が65歳以上。山口市全体でも2040年には人口が約半減するという予測が出ています。地域には若者が少なく、70代の方でも「まだ若いね」と言われるような感覚です。山口市長期人口ビジョン(山口市HP)

平成17年に「平成の大合併」により阿東町は山口市へ合併しました。同じ「山口市」とはいえ、湯田温泉をはじめとする市街地は行政・商業・教育・観光など都市機能が集積し人口が集中する一方で、阿東町の人口は2050年には現在の半分以下になるとされ、人口規模は全く異なります。山口市人口(山口市HP)

| 地域 | 人口(最新推計) | 割合(山口市全体に対して) |

| 山口市全体 | 188,430人 | 100% |

| 阿東地域 | 4,592人 | 約2.4% |

日々暮らすなかで、私は「高齢化社会」という言葉の意味を実感しています。高齢者が多いということは、それだけ医療や介護のニーズも高まります。山口県地域医療再生計画 平成24年度補正予算(厚生労働省HP)しかしながら、そのニーズに対応する体制が整っていない(むしろ人口減少が加速し、体制自体が成り立たなくなる可能性もある)ことが、深刻な課題となっています。元気生活園の現状(やまぐち中山間地域づくり支援サイト)

この医療・介護体制についての課題は、阿東地域だけではなく全国の課題ともいえます。阿東地域と同様に高齢化率が約57%と高い奈良県川上村では、災害時や緊急時の医療アクセス確保も課題です。限界集落に区分される川上村では、今後も広域医療圏との連携の強化が重視されています。(医療提供の体制の状況 南和医療圏(奈良県HP)川上村では地域の健康づくりとして移動販売車に村職員の看護師が同行し、買い物支援と同時に住民の健康チェックや体調管理のアドバイスを行うなど、独自の取り組みを実施しています。(住み心地を整え、新しい出会い・つながりを求める“村づくり”(奈良県川上村HP)

地域医療の現実:「病院に行かない」という選択肢は医療アクセスの悪さから

阿東地域には専門科目の病院(例えば産婦人科や整形外科など)が存在せず、検診や診察を受けるには車で片道40分以上かけて市街地まで行かなければなりません。地福の地域拠点であるトイトイから、一番最寄りの津和野共存病院へいく場合でも、といかに「病院が遠いか」がわかります。しかも体調が悪かったり、怪我をしていたり、そもそも移動自体が負担となる高齢者にとっては大変です。夜間救急や入院設備も近隣にはなく、「夜に急に体調が悪くなったらどうするのか?」「もし怪我で動けなくなったらどうするのか?」という不安が常にあります。

| 交通手段 | 経路 | 所要時間(目安) | 運賃(片道) |

| 生活バス | 阿東地域の生活バス→津和野町営バス(共存病院前下車) | 約1時間30分 | 約500円〜1,000円程度 |

| JR山口線 | 阿東地域の生活バス → 津和野町営バス(共存病院前下車) | 約1時間30分 | 約500円〜700円程度 |

| 自家用車・タクシー | ほほえみの郷トイトイ → 津和野共存病院(国道9号経由) | 約30〜40分 | 自家用車:約1,000円(燃料代)、タクシー:約6,000円〜8,000円 |

私自身30代で未婚ではありますが、将来子どもを授かり出産・子育てをしていくとしたら…医療アクセスの難しさから不安を感じざるを得ないでしょう。東京から移住した身として「この地域で子どもを生んで育てたいか」と問われたら、場合によっては東京へ里帰り出産などのほうが正直安心と考えるのは仕方がないことかもしれません。

診療所はあるものの、医師の数もかなり限られており、院内設備も充分とはいえず、診療時間や内容にも制約があります。特に高齢者にとっては、病院へ通院する「移動」そのものも負担であり、結果として「病院に行かない」という選択を強いられているケースが増えています。

「カットバンで済ます文化」が意味するもの

「とりあえずカットバン貼っとけば大丈夫」「ちょっと痛いけど少し様子見よう」——地域の高齢者の方からよく聞くこうした言葉は、冗談のように聞こえるかもしれませんが、実は医療アクセスの不十分さからくる“受診しない習慣”を象徴しているのではないでしょうか。こうした言葉がつい口からでるというのは、個人の単なる自己判断ではなく、制度や環境に起因する「選択の余地なき選択」だからかもしれません。

私の前職は歯科医院での事務職でしたが、「コンビニの数よりある歯医者」といわれるくらい、小さな地域でも必ず1~2医院はありましたし、公共交通機関が豊富で医療アクセスが整備されているため、かかりつけ医に通院するのも免許を持っていない高齢者の方も難しくありません。

夏にコロナウイルスに罹患し発熱し体調が悪い中、最低でも車を20分走らせないと病院へ受診できなかった経験があります。少子高齢化が不便な医療アクセスの現実を突きつけられ、もしもっと重い病気や怪我などで自力で受診しなければならなくなったらどうなるのか、と考えるととても不安に感じました。少子高齢化の加速する地域、特に高齢者の方は持病や思わぬ怪我が多いため、「病院へいきにくい環境」はつまり「選択の余地がないから」だからかもしれませんね。

行政の支援と高齢化社会における地域医療体制の限界

山口市では、「第十次高齢者保健福祉計画・第九次介護保険事業計画」に基づき、高齢者の生活を支える取り組みが行われています。しかし、制度があっても、現場を支える人材や予算が不足していれば、実効性は限られます。

さらに、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)や遠隔診療の導入も地域では遅れており、都市部との医療格差は年々拡大しているのが現状です。

阿東地域内の診療所数は6件ですが実は病院数は0件、一番近い病院は島根県津和野町にある津和野共存病院1件となっています。休日当番医情報(山口市HP) 地域の高齢者の方にかかりつけ医や受診病院についてたずねると、同じ山口市内の山口市赤十字病院、山口県済生会総合病院に通院しているという声がほとんどです。

高齢になると既往歴として心筋梗塞や脳卒中など大きな病気をした経験がある方は、定期的な受診のため月1~2回は市街地にある病院へ通院することもあります。山口市高齢者保健福祉計画(山口市HP)毎月の通院ももちろん、突然の急病で救急搬送する時は支援がなければすぐに医療へアクセスできないとても不便な環境といえます。医療介護総合確保促進法に基づく山口県計画(厚生労働省HP)

フレイル予防が高齢化社会医療の鍵に

こうした状況のなか、注目されているのが「フレイル予防」という考え方です。フレイルとは、加齢に伴い心身の活力が低下し、生活機能が弱っていく状態を指します。病気になる前の「その手前の段階」に介入することで、健康寿命を延ばす取り組みが進んでいます。

山口市では、「いきいき百歳体操」いきいき百歳体操(山口市HP)など、地域住民が自主的に集まる健康づくりの場が支援されています。病気や怪我をしてからではなく、年齢を重ねても健康な体を維持することでいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるようになります。フレイルの提議(一般社団日本老年医学会HP)

体操以上に大切な「つながり」の力

私の暮らす阿東地域では、介護事業の一環として「いきいき百歳体操」を実施している集落があります。地福地域ではほほえみの郷トイトイ内の交流スペースで週2回、約10名の高齢者が集まり、椅子に座って軽い運動をしています。

体操を目的として実施している集まりですが、参加者が最も楽しみにしているのは「おしゃべりの時間」です。WBCの話題で盛り上がったり、家庭菜園のコツを教え合ったり——こうした日常的な交流が、孤立を防ぎ、心の健康を支えているのだ、と実際にいきいき百歳体操に参加して感じました。

ご夫婦二人や息子・娘家族と一緒に暮らしている参加者の方もいますが、80歳以上の高齢で一人暮らしの方も少なくありません。「この体操の集まりでみんなと会って話したり運動したりするのが楽しみ」という声を聞くと、この「つながり」の場は参加者の方にとってなくてはならないものになっています。

地域医療に頼れないからこそ生まれる知恵とつながり

病院が遠い、医師が少ない、制度が行き届かない——そんな厳しい状況の中でも、地域の人々は支え合いながら生きています。「医療に頼れない」ことは課題である一方で、「予防」と「つながり」によって乗り越える力を地域は持っています。

阿東地域での生活は、日本全体が直面する“医療の未来”を先取りしているのかもしれません。都市と地方の格差をどう埋めるか。そして、制度だけでなく、人と人のつながりがどう命を支えるのか——。

高齢化が進む今、30代のわたしももう20年もしたら50代となり、これから地域と共に暮らす未来、地域医療の課題を知ることは、誰にとっても“自分ごと”となる時代が来ています。

地域社会が直面する少子高齢化や人口減少といった地域課題に対しては、行政や住民による多様な取り組みが求められています。具体的な地域課題解決の実践事例については、関連記事で詳しく解説しています。

山口市阿東から考える少子高齢化社会の現実とその背景(前編)

山口市阿東から考える少子高齢化社会の現実とその背景(中編)

過疎地に広がる高齢者の孤立 ~支援現場が語る課題と対策~

出典一覧

- 山口市「長期人口ビジョン」

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/ - 山口市人口統計(山口市HP)

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/ - やまぐち中山間地域づくり支援サイト「元気生活園の現状」

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/ - 厚生労働省「山口県地域医療再生計画(平成24年度補正予算)」

https://www.mhlw.go.jp/ - 奈良県「南和医療圏における医療提供体制の状況」

https://www.pref.nara.jp/ - 奈良県川上村「住み心地を整え、新しい出会い・つながりを求める“村づくり”」

https://www.vill.kawakami.nara.jp/ - 山口市「休日当番医情報」

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/ - 厚生労働省「医療介護総合確保促進法に基づく山口県計画」

https://www.mhlw.go.jp/ - 山口市「高齢者保健福祉計画(第十次高齢者保健福祉計画・第九次介護保険事業計画)」

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/ - 山口市「いきいき百歳体操」

https://www.city.yamaguchi.lg.jp/ - 一般社団法人 日本老年医学会「フレイルの定義」

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/